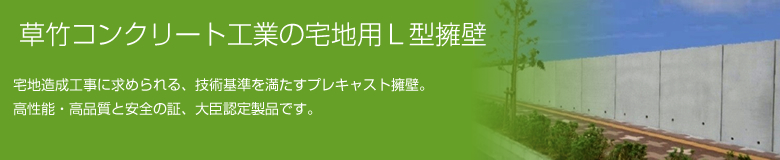

宅地造成等規制法施行令

(特殊の材料又は構法による擁壁)

第十四条 構造材料又は構造方法が第六条第一項第二号及び第七条から第十条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は適用しない。

(擁壁の設置に関する技術的基準)

第六条 法第九条第一項の政令で定める技術基準のうち擁壁の設置に関するものは、次のとおりとする。

- 一 切土又は盛土(第三条第四号の切土又は盛土を除く。)をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。

- イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第一上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面

- (1) その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの

- (2) その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの(その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。)

- ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面

- イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第一上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面

- 二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他練積み造のものとすること。

- 2 前項第一号イ(1)に該当する崖の部分より上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ(2)の規定の適用については、同号イ(1)に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。

(鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造)

第七条 前条の規定による鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算よって次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。

- 一 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破壊されないこと。

- 二 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。

- 三 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。

- 四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。

- 2 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。

- 一 土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えないことを確かめること。

- 二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確かめること。

- 三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の三分の二以下であることを確かめること。

- 四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。

- 3 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。

- 一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。

- 二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九十号(表一を除く。)、第九十一条、第九十三条及び第九十四条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値

- 三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他抵抗力については、実況に応じて計算された数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。

(練積み造等の擁壁の構造)

第八条 第六条の規定による間知石練積み造その他練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならない。

- 一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ(第一条第五項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別表第四において同じ。)が崖の土質に応じ別表第四に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは四十センチメートル、その他のものであるときは七十センチメートル以上であること。

- 二 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。

- 三 前二号に定めるところによっても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。

- 四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五(その値が三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル)以上、その他のものであるときは擁壁の高さの百分の二十(その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五センチメートル)以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。

(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)

第九条 第六条の規定による擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の三から第三十九条まで、第五十二条(第三項を除く。)第七十二条から第七十五条まで及び第七十九条の規定を準用する。

(擁壁の水抜穴)

第十条 第六条の規定による擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。

宅地造成等規制法施行規則

(擁壁認定の基準)

第五条 国土交通大臣は、令第六条第一項第二号及び第七条から第十条までの規定によらない擁壁であって、構造材料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、令第十四条の規定に基づき、令第六条第一項第二号及び第七条から第十条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものとする。

- 2 前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によって構築されるものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行われていることについて認証を受けた工場において製造されたものである場合においては、当該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。

(認証)

第六条 前第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第八条から第十条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。

必要地耐力表

擁壁を設置しようとする基礎地盤の許容応力度は、下表の値以上が必要です。(単位:kN/m2)

|

標準 | 90°コーナー | 135°コーナー | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 25° | 30° | 35° | ※ | 25° | 30° | 35° | ※ | 25° | 30° | 35° | ※ | |||||

| Ⅳ1型 | Ⅳ2型 | Ⅳ1型 | Ⅳ2型 | Ⅳ1型 | Ⅳ2型 | Ⅳ1型 | Ⅳ2型 | |||||||||

| H-1000 | 62 | 57 | 51 | 56 | 51 | 47 | 43 | 46 | 31 | 36 | 40 | 34 | ||||

| H-1100 | 69 | 62 | 56 | 61 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||

| H-1200 | 70 | 64 | 58 | 62 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||

| H-1250 | 75 | 68 | 62 | 67 | 65 | 60 | 55 | 58 | 46 | 40 | 36 | 38 | ||||

| H-1300 | 76 | 69 | 63 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||

| H-1400 | 82 | 74 | 67 | 72 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||

| H-1500 | 88 | 79 | 72 | 78 | 84 | 76 | 69 | 75 | 62 | 55 | 50 | 53 | ||||

| H-1600 | 93 | 88 | 84 | 81 | 76 | 74 | 82 | 79 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-1700 | 99 | 94 | 89 | 85 | 81 | 78 | 87 | 83 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-1750 | 99 | 95 | 89 | 86 | 81 | 79 | 87 | 84 | 92 | 84 | 77 | 83 | 59 | 51 | 47 | 49 |

| H-1800 | 105 | 96 | 94 | 87 | 85 | 80 | 93 | 85 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-1900 | 110 | 97 | 98 | 89 | 89 | 82 | 97 | 86 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-2000 | 116 | 102 | 103 | 93 | 94 | 86 | 102 | 91 | 112 | 101 | 92 | 101 | 78 | 68 | 58 | 66 |

| H-2100 | 116 | 107 | 104 | 98 | 95 | 90 | 103 | 96 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-2200 | 121 | 109 | 109 | 100 | 99 | 92 | 107 | 97 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-2250 | 121 | 110 | 110 | 101 | 100 | 93 | 108 | 98 | 131 | 117 | 106 | 118 | 95 | 84 | 75 | 82 |

| H-2300 | 127 | 114 | 114 | 105 | 104 | 96 | 113 | 102 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-2400 | 127 | 116 | 115 | 106 | 105 | 98 | 113 | 103 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-2500 | 133 | 121 | 120 | 111 | 109 | 102 | 118 | 108 | 130 | 118 | 108 | 118 | 89 | 76 | 66 | 75 |

| H-2600 | 138 | 123 | 125 | 113 | 114 | 104 | 123 | 110 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-2700 | 139 | 128 | 126 | 117 | 115 | 108 | 123 | 114 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-2750 | 143 | 129 | 130 | 118 | 118 | 109 | 127 | 115 | 146 | 132 | 120 | 132 | 106 | 93 | 82 | 90 |

| H-2800 | 144 | 130 | 131 | 120 | 120 | 110 | 128 | 116 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-2900 | 149 | 135 | 135 | 124 | 124 | 114 | 133 | 120 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| H-3000 | 155 | 139 | 140 | 128 | 127 | 118 | 137 | 124 | 170 | 151 | 137 | 152 | 124 | 101 | 97 | 107 |

*土質試験によって実況確認を行わない場合は、表中の※印欄の値が安全指数になります。

但し、土質見分による判断で背面土が「砂利又は砂」、基礎地盤が「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合に限ります。

ここで、「」内の土質は、宅地造成等規制法施工令別表二、別表三によります。